Consumo e Sacro: La Cultura Italiana tra Sfida e Resistenza

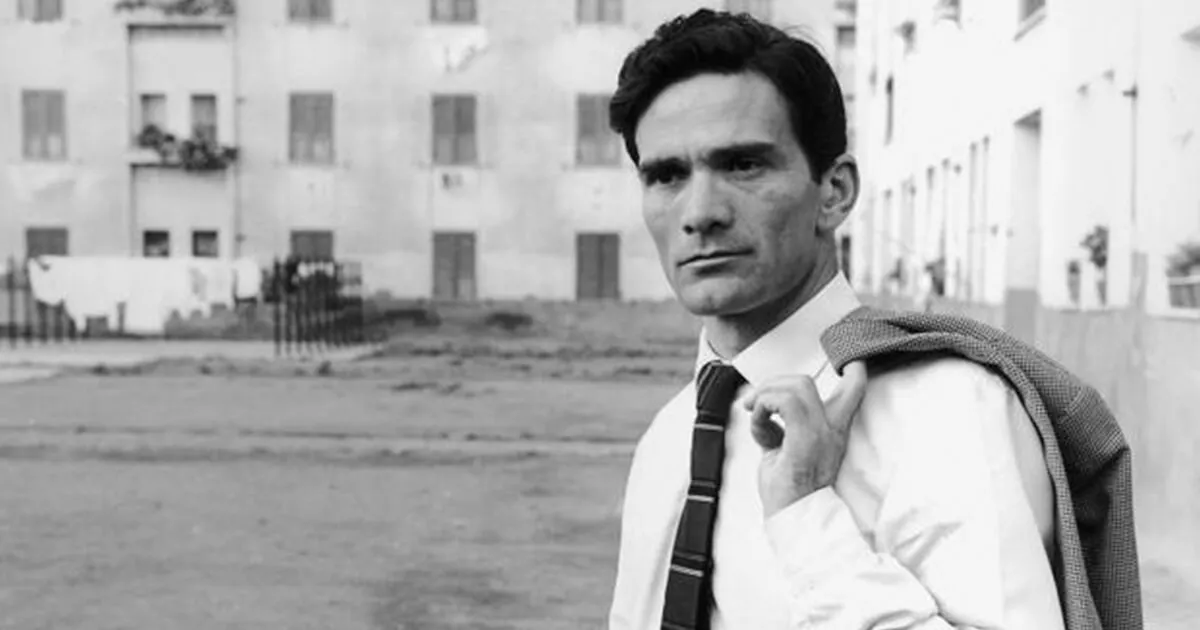

Negli anni del dopoguerra, l’Italia affronta una profonda trasformazione economica e culturale che ridefinisce la sua identità collettiva. Il «miracolo economico» degli anni Cinquanta segna il passaggio da una società rurale a un paese industrializzato, portando benessere ma anche tensioni sociali e culturali. In questo contesto, la crescita della società dei consumi modifica radicalmente le abitudini e i valori tradizionali, riducendo il ruolo del sacro nella vita quotidiana e favorendo una cultura omologata e superficiale. Pier Paolo Pasolini rappresenta una voce critica decisiva, sottolineando i rischi di un’omologazione che mina le radici culturali del Paese, ma riconoscendo la resilienza delle fonti spirituali tradizionali.

La diffusione dei nuovi modelli di consumo, soprattutto attraverso i media come la televisione, accelera la secolarizzazione e l’individualismo, alterando profondamente la percezione della spiritualità e la coesione sociale. Tuttavia, la resistenza delle tradizioni sacre si manifesta nelle comunità locali, nelle feste religiose e nei riti che conservano un valore simbolico e identitario. Le istituzioni religiose e culturali svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere viva la spiritualità, adattandosi ai mutamenti sociali e proponendo nuove forme di coinvolgimento.

Nel XXI secolo, il rapporto tra consumo e spiritualità evolve ulteriormente sotto l’influsso della globalizzazione e delle nuove tecnologie. Nonostante un individualismo più marcato, cresce la ricerca di autenticità e senso attraverso pratiche meditative, dialogo interreligioso e attenzione ambientale. La sfida maggiore consiste nella trasmissione intergenerazionale di un sacro rinnovato, capace di coniugare radici tradizionali e linguaggi contemporanei. Riscoprire l’equilibrio fra progresso materiale e patrimonio spirituale resta cruciale per preservare la ricchezza culturale e civile dell’Italia, evitando che essa sia ridotta a mero consumismo.